El CUENTO PUNK DE NAVIDAD

El CUENTO PUNK DE NAVIDAD

© Fernando Garrido. 24, XII, 2023

La Navidad es sin lugar a duda para buena parte de la humanidad la gran fiesta pagana de este y el pasado siglo.

Una celebración universal que, basada en un hecho histórico religioso fundamental para el cristianismo, ha impregnado de melodías sincréticas y entrañables excesos el inicio del invierno que se anuncia y prepara desde casi finales de verano.

Una Navidad narrada y publicitada por una industria variopinta que espera colocar cíclicamente sus productos y servicios, identificados con el periodo navideño, que de ese modo ha de prolongarse buscando más espacio para una audiencia que no da abasto en digerir la extensa oferta.

En los hogares, comercios y calles, la Navidad parece consistir en llenarse, como la indumentaria de mis entrañables punkis, con todo tipo de objetos, artefactos, luces y colgajos en una escalada sin medida, sin comienzo ni final, cuyo hilo conductor son elementos como la nieve y otros pretendidamente típicos del clima invernal, la cultura, la fauna y la vegetación de paraísos nórdicos a los que el imaginario colectivo atribuye hoy, por añadidura, valores de respeto hacia una naturaleza naif espiritualizada y una sostenible industria biodegradable.

Hace muchos años que el objeto “abeto” o “árbol navideño” lanzaba una opa hostil al “Belén”, y en España un gordinflón de barbas blancas vestido de rojo disputa a los reyes Magos la hegemonía del patrocinio y autoría simbólica del regalo obligatorio, a la par que el cariño y expectativas de cándidas almas infantiles.

Las ciudades, cada diciembre, se llenan de cabañas con tejados forrados de mantos blancos que imitan estar nevados. Da igual que los decorados repletos de bolas, luciérnagas eléctricas y guirnaldas de colores brillantes, oro y plata, sean más o menos burdos o espectaculares, pues casi nadie sabe lo que es una nevada, ni una cabaña, ni el buen gusto.

Tampoco importa que esas leñosas casetas prefabricadas ofrezcan, a precio de elegantes boutiques, todo tipo de colesteroles, dulces o salados, junto a cachivaches y bisuterías para adorar al Hombre en su solsticio invernal, democrático y social.

Nada sorprende que el político avezado nos felicite -como antaño el barrendero- la Navidad a cambio de una propina, en tal caso de confianza en el futuro (su futuro) y felicidad (su felicidad) en un estado del bienestar (su bienestar) a costa de cancelar todo atisbo de discriminación o desigualdad, imponiendo el nuevo dogma globalista y un renacimiento del pensamiento mágico basado en la tribu, el sexo, el clima, la raza, la alimentación paleolítica y la aldea neolítica.

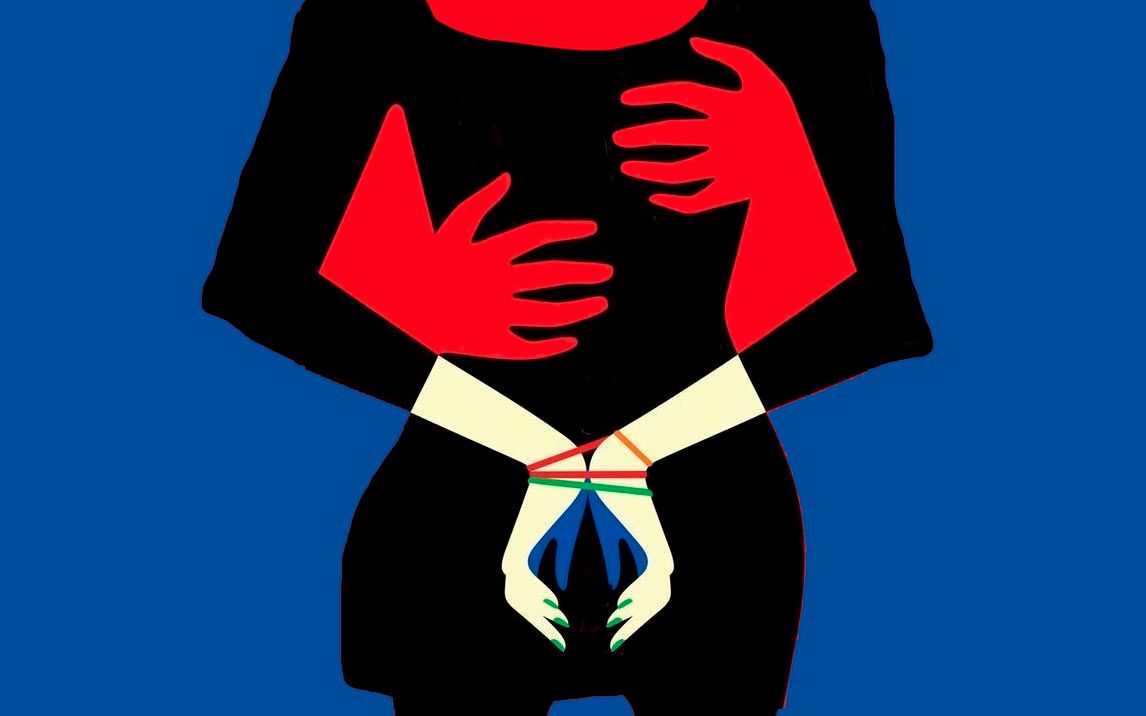

Con estas figurillas, y algunas otras, nos vamos montando un grutesco belén punk navideño en el siglo XXI, que algunos contemplamos y describimos como el pez que mira al salón en que se encuentra la pecera que, aunque lo tiene prisionero, le permite sin embargo ver esa otra realidad -irrespirable para él- y continuar con vida por tiempo indefinido.

A pesar de todo, o aún peor, deseo a todos quienes lo lean o no -menos a uno- muy feliz Navidad.

Esperando que algo inesperado les suceda hoy, mañana o cuando sea para que al menos por un instante les llegue una pausa técnica en sus vidas y, a partir de ahí, reiniciarse con un discurrir diferente en la existencia de cada cosa.

Y además no os lo bebáis todo ni demasiado pronto.