INEPTOCRACIA

INEPTOCRACIA

©

Fernando Garrido, 23, XI, 2022

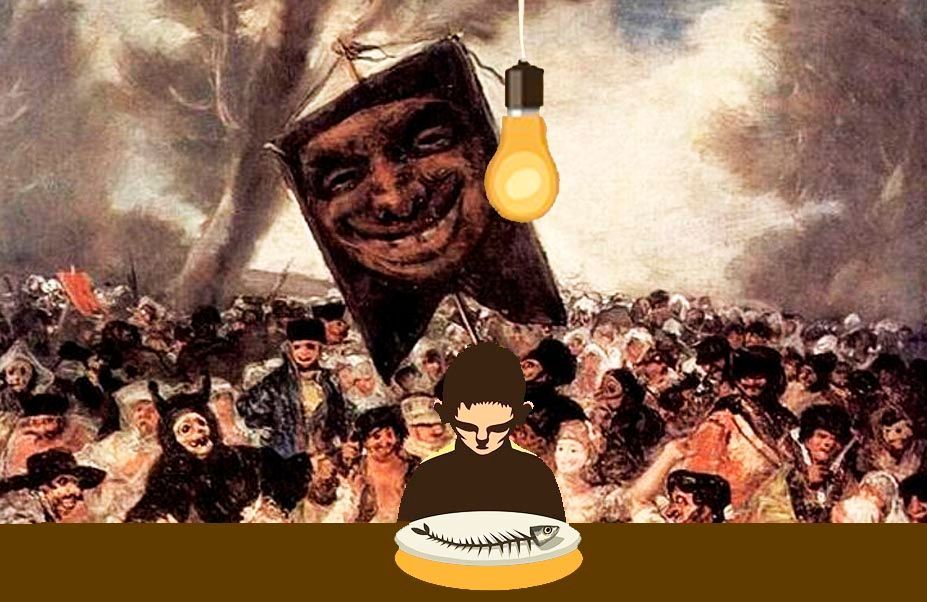

Lamentablemente el título de este artículo no necesitaría de aclaraciones. Se podría concluir ahí, en el título, y en las líneas vacías de texto observar un minuto de silencio -improductivo como otros tantos- en nuestro fatal honor como víctimas de este régimen salvaje pilotado por ineptos y malhechores, cuyo icono oficial es la rueda de molino, repintada ahora de iris globalista.

Baste invitar al discreto lector a escuchar cualquier telediario, teletertulio o tertuliodiario de esta o de la pasada semana, para avistar las esencias de esa ineptocracia que tan cara nos sale y tanto más da que hablar –esto sí- en los transportes urbanos. Porque de toda la inflación, el inepto es el producto que más indigna a todo individuo moralmente sano con una mínima capacidad de reflexión crítica para ver que el alza cuantitativa del número y los emolumentos de ministros, secretarios, subsecretarios y demás caterva gubernamental es proporcional a su condición de chorlitos con soberbia infinita.

En el habla popular dícese “cleptocracia” al gobierno de cacos y apandadores. También dícese “dedocracia” al gobierno de prevaricadores y enchufados, o “partitocracia” al hurto representativo generalizado. Pero decir “ineptocracia” es perfeccionar y concitar conceptualmente a esas kratías y otras perversiones más, instituidas en aras del “progreso” degenerativo en las democracias del siglo XXI.

El término y concepto “ineptocracia” fue fijado con precisión volteriana por el escritor francés Jean d’Ormesson (1925-2017) hace bastantes años, quien lo definió, tal cual ahora lo padecemos, como “el sistema de gobierno donde los menos aptos son elegidos por los menos capaces de producir y, en el cual, aquellos miembros de la sociedad menos capaces de sustentarse a sí mismos o de triunfar son recompensados con bienes y servicios procedentes de la riqueza que le ha sido confiscada a un número cada vez menor de productores”.

Certero en esto el novelista, sin embargo en una entrevista fechada en 2012 declaraba: “soy un hombre de derechas, pero en muchas cosas pienso como un izquierdista porque creo profundamente en la igualdad hombre-mujer, soy católico, pero estoy lleno de grandes dudas religiosas y soy un europeísta convencido, aunque en estos momentos muy desencantado y un poco asustado”.

Esto suena, desde luego, al típico contagio de “maricomplejinismo”.

Quizás esa zozobra le viniera motivada al gabacho por ese mal atribuir a la derecha cosas que no son sino achaques de sus adversarios, al tiempo que asumir la estupidez reduccionista y maniquea por la cual derecha e izquierda tienen exclusividad privativa en determinadas parcelas y expectativas sociales. No es así por mucho que nos lo quieran colocar.

La diferencia estriba en las prioridades y el método de alcanzarlas, que a trazo grueso son: libertad personal y objetividad racional, a la diestra; y determinismo colectivo y subjetividad utópica a siniestra.

Sea como fuere, ante la perversión ineptocrática que no distingue y afecta tanto a derecha e izquierda, no fue muda la prodigiosa pluma de Ortega que, harto más sutil, en la España Invertebrada hizo un vaciado histórico-escultórico desvelando que en España se vivía un proceso auto destructivo, consecuencia de que “las clases próceres han degenerado convirtiéndose, casi íntegramente, en masa vulgar”. A esto Ortega lo llamó “la ausencia de los mejores”.

Nada que objetar, sino elevar esta reflexión a la categoría profética, si bien Ortega no viese aún la exageración del gran teatro chusco en que se convertiría la política patria tan sólo un siglo después, en una Europa no menos histriónica pero sí más un problema que la solución.

Por su parte el “espectáculo” nacional pareciese haber mamado de Lope de Vega el Arte nuevo de hacer comedias, trasladado al parlamento y a la escena mediática, donde reaparece “lo trágico y lo cómico mezclado”, haciendo grave una parte y otra ridícula.

Prescripción técnica según la cual “en el primer acto se expone el caso; en el segundo se enlazan los sucesos de suerte que, hasta la mitad del tercer acto, apenas juzgue nadie en lo que parará todo, engañando siempre el gusto y, donde vea que se deja entender alguna cosa, póngase muy lejos aquello que promete”.

Quede claro que el Fénix de los ingenios no pretendía ofrecer un tratado de política, pero su maquiavélica influencia dramática está siendo tanta que da que pensar si no será que el millar de asesores triperos del gobierno más caro, malvado e incompetente de la historia de España, lo hubiesen plagiado para aconsejar bajo la almohada sudada al “insomne imaginario”, actualizando a Moliere.

No menos semejante al mundillo de las tablas del siglo XVII es la idiosincrasia y casuística de las facciones y socios gubernamentales.

Ríanse de la nómina razonada que nos ofrece Agustín de Rojas Villandrando en El viaje entretenido (1603) que, salvando las distancias de época y, por supuesto, el estado de miseria de aquellos infelices -tan distinto al de estos bastardos nuestros- bien se puede equiparar a las “élites” políticas de ahora a esas troupes con gusarapas y baratijas reunidas en bululús, ñaques, gangarillas, cambaleos, garnachas, bojigangas y farándulas montando el tinglado callejero, parlamentario o mediático.

Ineptos que abrazan el principio lopesco de gobernar según el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque, como todo lo paga el vulgo, es justo que lo represente el más necio para darle gusto.