LUZ DE ENERO

LUZ DE ENERO

Crónica-relato dominical

© Fernando Garrido, enero de 2024

Es tarde de domingo. Tarde despejada, sin nubes. Sobre el Espolón, en Burgos, la cúpula celeste tiene ese color suave, apastelado, de enero.

Dicen, y es muy cierto, que en días soleados la luz de enero es como una delicada caricia epidérmica.

Lo es o lo era, al menos, para fotografiar a quema ropa a pleno sol, sin que el negativo de plata sufriera contrastes al abrir diafragma o bajar obturación.

Es un sol nítido no asolador que ahora, a principios de año, adquiere el grado de incidencia amable y óptimo para la práctica o arte de atrapar una parte concreta de realidad en una caja oscura, usando de la luz que reflejan los cuerpos opacos en su poliédrico existir, en ese estar ahí volumétricos, con luces y sombras, tonos, matices y texturas.

Esa reflexión e incidencia de la luz es condición sine qua non del prodigioso sentido fenoménico de la vista humana.

Como no lo es menos para el noúmeno racional (kantiano), de esa cosa pensada, producto reflexivo impulsado por la inspiración de cuanto contemplamos, con el iris abierto de esa otra caja oscura que es la mente, que identifico ahora con aquella antigua cámara Nikon F4 que, durante tantos años, fue mi traductora e inseparable compañera por tierra, mar y aire.

Ahora, a mi alrededor, en la terraza del Riviera (antes Polisón y antaño Pinedo), apenas tres mesas están ocupadas por algunas personas que, como yo, liban en el girasol del firmamento de ianuarius, Iano, el que abre o cierra idus y calendas.

Del Riviera, la terraza es un delicioso locus amoenus donde, solazado cara al astro, con una taza de café, solo, sin azúcar, el Diario y lectura vespertina, le doy vueltas a cien cuitas y asuntos.

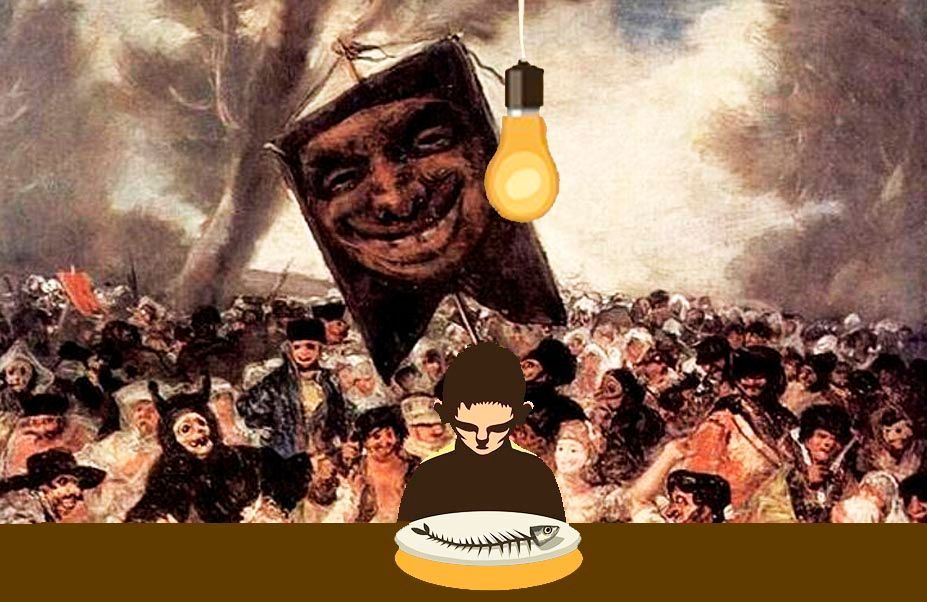

Se me aparecen danzando musas y demonios, presentes y pasados, proyectados ahora desde la íntima conciencia, hacia ese futuro tan próximo como lo es ya la semana que se inicia.

Son las seis de la tarde; un púber puto, su ánade y los cuatro tritones, siempre puntuales, comienzan a surtir de agua la lámina cuadrangular del sutil estanque calizo.

Un perro se acerca, es viejo, no alcanza a beber desde el borde, le pesan las patas y zambulle todas en el líquido elemento que apenas le cubre media cuarta. Un niño lo observa. No se atreve a hacer como él.

Contemplo los bancos de sombra a mi izquierda, y algunos soleados a derecha, todos vacíos, melancólicos.

De frente, por el paseo de losas blancas, custodiado por enhiestos y achaparrados centinelas perennes y caducifolios, algunos bultos abrigados aparecen de lejos como manchas que se mueven, observados por las graves estatuas santas y regias, regalo carolino e ilustrado a la ciudad de Burgos.

Esas manchas crecen, se me acercan y se perfilan concretando formas humanas.

Distingo entonces una figura de alguien conocido. Es una mujer: melena suelta, boticeliana, que camina con sonámbulo garbo y vidriosos los ojos. Tiene nombre y una historia o tal vez no, porque por cervantesca imitación no quiero saber.

Imagino que ella viene hacia la mesa donde contemplo la taza ya vacía, al tiempo que pensativo acaricio un par de libros, el uno abierto, el otro cerrado.

Parece que ella se acerca más y simultáneamente se aleja. Eterno movimiento femenino en un ir y venir melódico de átonas, llanas, agudas y esdrujulas palabras.

Es la sempiterna seducción-fascinación del canto de improbables musas que, estériles, el justiciero viento invernal les lleva. Y porque paja seca de cizañas eran, no resisten un epilogo baldío en la esperanza de que llegue, al fin, huidiza la primavera. Mas, a pesar, siempre llega.

Fue ayer u otros ayeres, tarde de luces y sombras de enero, cosa de bohemios y poco más.